Helse エンド用ピエゾチップ 全16症例の解説

髄室開拡や根管洗浄など、さまざまな症例で使用できます。

パルプチャンバーPulp Chamber

アクセスの確保

根管へのアクセスを確保することは、根管治療のファーストステップとしてとても重要です。

「Helse エンド用ピエゾチップ」を用いることで、より早く低侵襲な治療を行うことが出来ます。

象牙質と天蓋を除去することでオリフィスへのアクセスを容易にします。

Step by Step

- 先端の丸いチップ(E6D、E7D)を選択します。

- 髄室内にチップを挿入します。(この時象牙質に触れるまでフットスイッチをONにしないでください)

- 根管へのアクセスを妨げている干渉物や充填物を除去します。

天蓋を除去します。

超音波チップを根管内に挿入し、チップを象牙質に触れさせてからフットスイッチをONにしてください。

根管へのアクセスを妨げる干渉物を全て除去します。

注意

- チップは優しく当てるように注意してください。切削効果は、加えられる圧力からではなく振動によって生じます。

- 非注水(ドライモード)にて使用する場合は、過熱によるハンドピース・チップへのダメージを抑えるため、30秒以上連続して使用することは避け、必ずクーリングタイムを設けるようにしてください。

パルプチャンバーPulp Chamber

石灰化した根管の特定

根管へのアクセスを妨げる根管内の干渉物の除去は、根管治療を行う上で重要なポイントの一つです。

マイクロスコープと「Helse エンド用ピエゾチップ」を併用することで、視野を確保しながら低侵襲な治療を行えます。

Step by Step

- タービンを用いて天蓋部分を除去します。髄室へのアクセスが可能になったら、石灰化部分にチップが直接接触するように配置してください。

- チップを直線的かつ連続的に動かし、石灰化部分の除去を開始します。この時、注水はOFFにして行ってください。

- 切削片を洗浄及び除去するために、次亜塩素酸ナトリウムを用いて根管内を洗浄、吸引および乾燥させます。

- 除去が完了するまでステップ2~3を繰り返し行ってください。

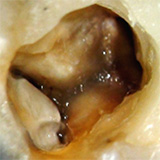

根管へのアクセスを妨げる髄室部の石灰化が見られます。

石灰化した部分にチップを接触させ、干渉物を除去します。

アクセスを確保できました。

注意

- 非注水(ドライモード)にて使用する場合は、過熱によるハンドピース・チップへのダメージを抑えるため、30秒以上連続して使用することは避け、必ずクーリングタイムを設けるようにしてください。

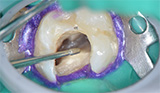

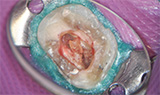

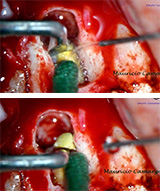

臨床例

石灰化した歯髄が、根管へのアクセスを妨げている。

E6Dのチップを選択し、石灰化した部分を除去。

除去後の状態。根管にアクセスしやすくなった。

パルプチャンバーPulp Chamber

イスムスの特定

「Helse エンド用ピエゾチップ」は、イスムスの位置の特定と清掃を可能にします。

根管の解剖学的形態を特定できず治療できていない場合、持続的な感染や術後疼痛の原因となります。

イスムスをバーで切削すると、歯牙の解剖学的形態が過剰に破壊され、医原性エラーを引き起こす可能性があります。

超音波スケーラーの使用とマイクロスコープによる拡大を併用することで、イスムスの選択的な清掃が可能になります。

従来のファイルを用いて根管形成を行います。

イスムスの部分をチップを注水下で清掃します。

イスムスがきれいになりました。

パルプチャンバーPulp Chamber

MM根の特定

近年、下顎臼歯の近心中央根管(Middle Mesial=MM根)の存在が注目されています。

マイクロスコープによる拡大を行いながら、「Helse エンド用ピエゾチップ」を使用することで、MM根を発見し、治療できる可能性があります。

Step by Step

- ダイヤモンドコーティングされた超音波チップ(E2D、E6D)を使用して、MB根とML根を接続するように溝を形成します。これにより、色の薄い第2象牙質が除去されます。

- 髄床底とその近心壁を覆う象牙質を完全に除去する必要があります。

- Kファイル等を用いて、MM根の穿通を目指します。

従来のファイルを用いて根管形成を行います。

イスムスの部分をチップを用いて清掃します。

イスムスがきれいになりました。

注意

- チップは優しく当てるように注意してください。切削効果は、加えられる圧力からではなく振動によって生じます。

- 非注水(ドライモード)にて使用する場合は、過熱によるハンドピース・チップへのダメージを抑えるため、30秒以上連続して使用することは避け、必ずクーリングタイムを設けるようにしてください。

臨床例

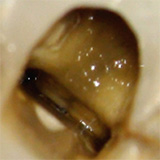

歯髄腔へのアクセスを確保。

超音波チップを用いて切削し、根管口を探索する。

MM根の形成が終了した状態。

パルプチャンバーPulp Chamber

MB2の特定

マイクロスコープによる拡大を行いながら「Helse エンド用ピエゾチップ」を使用することは、上顎大臼歯の近心頬側第2根管(Mesio Buccal 2=MB2)を見つけることにも有用です。

ダイヤモンドコーティングされたチップを用いることで、MB2の根管口を発見することが出来ます。

Step by Step

- ダイヤモンドコーティングされた超音波チップ(E2D、E6D)を使用して、MB1と口蓋根を接続するように溝を形成します。これにより、色の薄い第二象牙質が除去されます。

- 髄床底とその近心壁を覆う象牙質を完全に除去する必要があります。

MB1と口蓋根を接続するように溝を形成します。

その溝に沿って、MB2の根管口を探索します。

適切なファイルを用いて、穿通と根管形成を行います。

臨床例

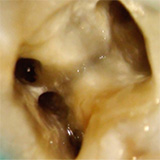

上顎第一大臼歯の髄室部。

MB2を探索するためにE6Dのチップを用いる。

通常のファイルを用いてMB2を穿通させる。

形成後のMB2。

パルプチャンバーPulp Chamber

歯髄結石の除去

超音波スケーラーを用いて歯髄結石を除去することも可能です。

マイクロスコープで拡大しながら行うことで、タービンを使用して行うよりも、より低侵襲な治療が可能になります。

Step by Step

- タービンを用いて髄室へのアクセスを確保した後、チップを石灰化部分に直接当ててください。

- チップを直線的かつ連続的に動かし、石灰化部分の除去を開始します。この時、注水はOFFにして行ってください。

- 切削片を洗浄及び除去するために、次亜塩素酸ナトリウムを用いて根管内を洗浄、吸引および乾燥させます。

- 石灰化部分が完全に無くなるまで、ステップ2~3を繰り返し行ってください。

髄室内の歯髄結石が根管へのアクセスを阻害しています。

歯髄結石にチップを接触させ、フットスイッチをONにしてください。

根管へのアクセスが確保できるまで、除去を行ってください。

注意

- 非注水(ドライモード)にて使用する場合は、過熱によるハンドピース・チップへのダメージを抑えるため、30秒以上連続して使用することは避け、必ずクーリングタイムを設けるようにしてください。

臨床例

根管へのアクセスを阻害する歯髄結石。

E6Dチップを用いて歯髄結石を除去。

除去後の根管。

パルプチャンバーPulp Chamber

充填物の除去

コンポジットレジン、グラスアイオノマーセメント、アマルガムといった修復材料の除去は、根管へのアクセスを得るために必要な場合があります。

ダイヤモンドコーティングされた、先端が円球状のE3Dや洋ナシ形をしたE6Dは、パーフォレーションを防ぐことにも役立ちます。

根管内の修復物が根管へのアクセスを阻害しています。

超音波チップで、アマルガム、コンポジットレジン、グラスアイオノマーセメントなどを除去します。

根管へのアクセスが確保できるまで、除去を行ってください。

ミドルサードMiddle Third

イスムス部の清掃

可能な限り消毒および洗浄する必要のあるイスムス部は、従来の方法では清掃しづらい場合が多くあります。

マイクロスコープによる拡大を行いながら、「Helse エンド用ピエゾチップ」を使用することで、より多くの部分を清掃し、バイオフィルムの除去が効率的に行えます。

Step by Step

- 適切な直径のチップを選択し、イスムスを清掃します。細い根管の場合には、E18、E18D、またはR1チップがお勧めです。太い根管の場合には、E4Dチップがお勧めです。

- 超音波チップを根管壁に触れさせることで、バイオフィルムを引き剥がします。

- 切削片を水流で洗い流してください。

ファイルを用いて通法通り根管形成を行います。

超音波チップを用いてイスムスの部分を除去します。

イスムスの清掃を完了させます。

注意

- 非注水(ドライモード)にて使用する場合は、過熱によるハンドピース・チップへのダメージを抑えるため、30秒以上連続して使用することは避け、必ずクーリングタイムを設けるようにしてください。

- ダイヤモンドコーティングされたチップを使用する場合は、高い切削効果があるため過剰に切削しないよう注意してください。

臨床例

従来のファイルで根管形成を行った小臼歯。

E18Dを用いて、イスムスを清掃する。

E18Dを用いて清掃した後の根管。

ミドルサードMiddle Third

根管扁平部の清掃

殆どの根管は、ある程度扁平な形状をしており、感染歯髄を含む狭い解剖学的領域を有していますが、従来のファイルを用いた方法では、触れることが難しい場合があります。

超音波スケーラーを用いることで、そういった治療が難しいエリアであっても、より多くの部分を清掃し、バイオフィルムの除去を行うことが可能です。

Step by Step

- 適切な直径のチップを選択し、扁平部を清掃します。細い根管の場合にはE18、E18D、またはR1がお勧めです。太い根管の場合には、E5またはE4Dチップがお勧めです。

- 超音波チップを根管壁に触れさせることで、バイオフィルムを引き剥がします。

- 切削片を水流で洗い流してください。

ファイルを用いて通法通り根管形成を行います。

超音波チップを、頬側及び舌側方向を含む全ての扁平な領域に接触させ、清掃します。

根管内を洗浄します。

注意

- ダイヤモンドコーティングされたチップを使用する場合は、高い切削効果があるため過剰に切削しないよう注意してください。

- チップは優しく当てるように注意してください。切削効果は、加えられる圧力からではなく振動によって生じます。

- マイクロスコープで視野を拡大しながら行うことを推奨します。

- 非注水(ドライモード)にて使用する場合は、過熱によるハンドピース・チップへのダメージを抑えるため、30秒以上連続して使用することは避け、必ずクーリングタイムを設けるようにしてください。

臨床例

従来のファイルで根管形成を行った、未処置の領域を含む臼歯の遠心根。

超音波チップを用いた処置後の根管。

ミドルサードMiddle Third

破折ファイルの除去

マイクロスコープと超音波スケーラーを併用することは、破折ファイルを除去するためにも有効です。

ダイヤモンドコーティングされたチップを用いて周囲の象牙質壁を切削し破折ファイルを露出させます。その後、ダイヤモンドコーティングされていないチップを、破折ファイルに接触させてから発振させます。

Step by Step

- 先端がダイヤモンドコーティングされたチップを用いて、破折ファイル周囲の象牙質を除去します。

- 破折ファイルの頭が出るようになったら、ダイヤモンドコーティングされていないチップを破折ファイルにあてて振動させます。

破折ファイルが浮き上がってくるまで、ステップ1~2を繰り返し行ってください。

注意

- 湾曲部外側は、レッジを形成しやすいので注意してください。

- チップは優しく当てるように注意してください。切削効果は、加えられる圧力からではなく振動によって生じます。

- 非注水で使用する場合は、注水を止めた状態で30秒以上継続して使用しないでください。

アクティベーションActivation

根管内のイリゲーション

超音波スケーラーを用いて根管洗浄を行うことが出来ます。

超音波振動により根管内に水流を発生させ、スメア層、切削片、バイオフィルム等を効率的に排除します。

Step by Step

- 事前に、通法通り根管内を清掃します。

- 以下の方法で根管内のイリゲーションを行ってください。

-a)根管内をEDTAで満たし、作業長の2mmアンダーの位置で15秒間、E1を作動させてください。

-b)根管内を次亜塩素酸ナトリウム水溶液で満たし。作業長の2mmアンダーの位置で15秒間、E1を作動させてください。

a)、b)の手順を繰り返してください。 - 2の手順の後、超音波スケーラーの注水をONにして、根管内を洗浄してください。

事前に根管洗浄を行います。

EDTAと次亜塩素酸ナトリウム水溶液を交互に15秒間ずつ使用しながら洗浄してください。

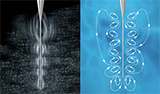

臨床例

E1による洗浄の仕組み。

E1を用いて根管内を洗浄。

E1を用いた洗浄後の根管。

アピカルサージェリーApical Surgery

逆根管治療

「Helse エンド用ピエゾチップ」を用いることで、より低侵襲な逆根管治療が可能になります。

歯根の位置、傾斜、およびアクセスのしやすさによっては、根管のプレパレーションが困難になる場合があります。

Helseのラインナップの中で、型番がPから始まる商品は、さまざまな作業角度へのアクセスを容易にするために開発されました。

感染組織、炎症組織を除去した後、P1Bを用いて歯根端切除を行う。

根管のサイズと角度に応じて、適切なチップを選択する。(P1、P1M、P1T、もしくはP1TC)

レトロプレパレーションを行い、逆根管充填を行います。

臨床例

P1Bを選択し、歯根端切除を行う。

任意の角度、長さのアピカルサージェリーチップを選択し、逆根管形成を行う。

ポストリムーバルPost Removal

メタルコアの除去

超音波スケーラーを用いることで、より効率的にメタルコアを除去することが可能です。

歯内治療を行う上で、メタルコアの除去はパーフォレーション及び歯根破折のリスクがあり、困難となる場合があります。

超音波振動により、根管壁とメタルの間のセメント層を破壊し除去しやすくします。

Step by Step [プロトコル1]

- メタル除去用のカーバイドバーやダイヤモンドバーを用いて、セメントラインが見えるまでメタルコアの冠状部を切削します。(この際タービンを用いて注水しながら行ってください)

- 一体鋳造の場合、バーを使用してコアを分割してください。

- セメントラインが見えたら、E8チップ(パワー:30%、注水:ON)を使用して、コア周囲のセメントを破壊してください。

- 次に、メタルコアの最も歯頸部に近い位置にE12チップを当て、セメントを破壊し、コアを外します。(パワー:80%、注水:ON)

メタルコアが一回り小さくなるように切削します。

セメントラインを露出させます。

E8チップを使用して、セメントラインを破壊させ、除去します。

E12チップをメタルコアに接触させ、振動させます。

Step by Step [プロトコル2]

- メタル除去用のカーバイドバーやダイヤモンドバーを用いて、セメントラインが見えるまでメタルコアの冠状部を切削します。(この際タービンを用いて注水しながら行ってください)

- 一体鋳造の場合、バーを使用してコアを分割してください。

- セメントラインが見えたら、E8チップ(パワー:30%、注水:ON)を使用して、コア周囲のセメントを破壊してください。

- 次に、2本のE12チップを用意して、メタルコアの最も歯頸部に近い位置で挟むように配置します。この状態で振動を加えることで、セメントを破壊し、コアを外します。(パワー:80%、注水:ON)

メタルコアが一回り小さくなるように切削します。

セメントラインを露出させます。

E8チップを使用して、セメントラインを破壊させ、除去します。

E12チップを、メタルコアを挟むように両側から当てます。

臨床例

クラウンを取り外し、メタルコアを露出させたところ。

セメントラインが見えるようになるまで、バーを用いて切削する。

メタルコアにチップを接触させる。

メタルコア除去後の根管。

ポストリムーバルPost Removal

スクリューポストの除去

「Helse エンド用ピエゾチップ」を用いることで、より効率的にスクリューポストを除去することが可能です。

歯内治療を行う上で、スクリューポストの除去はパーフォレーション及び歯根破折のリスクがあり、困難となる場合があります。

超音波振動により、根管壁とメタルの間のセメント層を破壊し、ポストを除去しやすくします。

Step by Step

- カーバイドバーやダイヤモンドバーを用いて、セメントラインが見えるまでコアの冠状部を切削します。(この際タービンを用いて注水しながら行ってください)

- セメントラインが見えたら、E8チップ(パワー:60%、注水:ON)を使用して、ポスト周囲のセメントを破壊してください。

- 次に、チップをスクリューポストの側面に触れさせ、反時計回りに動かしながら振動させ、セメントを破壊し、ポストを引き出します。

コアが一回り小さくなるように切削します。

スクリューポストを露出させます。

チップを、スクリューポストの側面に当て、反時計回りに動かしながら振動させます。

ポストが除去されるまで、この動作を繰り返します。

臨床例

修復物の下にスクリューポストが存在する小臼歯の症例。

スクリューポストの存在を示すX線画像。修復物を除去すると、スクリューポストが見える。写真に示すように、スクリューポストを除去する場合は、超音波チップを横から当てる必要がある。

除去後の根管。

ポストリムーバルPost Removal

ファイバーポストの除去

昨今の審美治療の需要の高まりにより、ファイバーポストが開発され、適応する症例が増加しました。

しかし再治療が避けられないケースの場合、ファイバーポストの存在が再治療を妨げる可能性があります。

ファイバーポストの除去に、「Helse エンド用ピエゾチップ」を用いることで、治療時間の短縮に繋がります。

Step by Step

- 通常のバーを用いて、クラウンを除去します。

- ダイヤモンドバーを用いて、レジンコア部分を切削します。

- ラウンドタイプのロングシャンクのダイヤモンドバーを用いて、ファイバーポスト部分を切削します。

- ダイヤモンドコーティングされたチップを選択し、残留したファイバーポストを除去します。

※パワー設定は、使い方ガイド(製品添付)に記載の数値を維持してください。

※この時、使用しているチップの挿入角度を、ファイバーポストの埋入角度と同じになるように維持してください。 - 根管または充填物の位置を特定したら、通法通りガッタパーチャを除去し、ファイルを用いて根管形成を行ってください。

通常のバーを用いて、歯冠側のコア部分を切削します。

ポスト周囲のレジンセメント層を確認します。

ラウンドバーを用いて、ポスト部分を切削します。

ダイヤモンドコーティングされたチップを用いて、残留したポストを除去します。

リトリートメントRetreatment

再治療時の根管清掃

再治療時の充填物の除去に「Helse エンド用ピエゾチップ」を使用することで、最小限の象牙質損失に抑えることが可能です。

リトリートメント用のロータリーファイルを用いて、可能な限りガッタパーチャを根管内から取り除きます。

ロータリーファイルで全てのガッタパーチャを除去することは困難です。

R1、R2チップを使用して、従来のファイルでは触れることが出来ない部分の残留したガッタパーチャを取り除きます。

除去が完了したら、イリゲーションを行い根管内を洗浄します。